webサイトを運営されていて、webアクセス解析ツールを入れる場合、まずはGoogleアナリティクス(以下GA)を採用することが圧倒的に多いかと思います。

GAは無料で導入できて、基本的な機能がそろっているのでとてもありがたいですね。

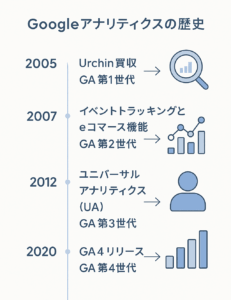

そんなGAは時代とともに進化しており、現在第4世代となっています。GAの歴史を見ることで、webアクセス解析の現在地と、今後の展望について考えてみます。

以下がGAの簡易年表です。では、それぞれの世代についてみていきましょう。

Urchin買収~GA第1世代・第2世代:2005年〜2012年

第1世代

GAの歴史は20年前にさかのぼり、2005年にGoogleはwebアクセス解析ツール「Urchin」を提供するUrchin Software社を買収しました。

UrchinをもとにしたGoogleアナリティクスが提供開始され、これがGA第1世代となります。

豆知識ですが、現在もよく使われている「utmパラメータ」は「Urchin Tracking Module」の略であり、 Urchin の名残があります。

第2世代

2007年に、第1世代から大幅に機能を拡充した計測方法(計測タグ)がリリースされました。これにより、以下のような計測ができるようになりました。

- イベントトラッキング:webサイト上のボタンのクリック、PDFダウンロードといった**「ページ閲覧」以外のユーザーの動きを「イベント」として計測**

- eコマース機能:商品の売上や購入件数を計測。コンバージョン(CV)の概念はこのときに組み込まれた

Googleアナリティクスの方向性は、第2世代で固まったと言われているそうです。

ユニバーサルアナリティクス(第3世代):2012年~2020年

2012年に、ユニバーサルアナリティクス(UA)がリリースされました。

私はUAから仕事での使用経験がありますので、実体験をふまえての説明ができますが、UAは各指標を端的に確認しやすいシンプルな解析ツールだったという印象があります。

それは、現在に比べて計測範囲がせまく、解析対象が限られていたためでしょう。

セッション:ユーザーのwebサイト訪問→回遊→離脱までの一連の動きのこと

例えば、UAでは以下のようなデータの見方が一般的であり、現在もよく見る要素ではあるものの、これだけでは物足りないかなと感じます。

- どこからwebサイトに流入してきたか?:自然検索、広告、ダイレクトなど

- 各ページはどのように見られているか?:ページビュー数、直帰率、滞在時間など

- どのようなユーザーが見ているか?:新規/再訪、PC/スマホ/タブレット、地域、時刻など

- コンバージョン(CV)状況はどうか?:CV数、CVRなど

UAは第2世代から進化はしていたのでしょうが、現在と比べるとできることや自由度が少なかったため、かえって初心者にも扱いやすかったように思います。

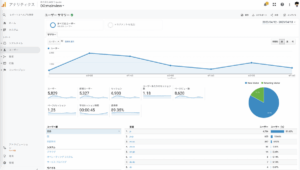

UAのレポート画面は以下のようなもので、左側の「レポート」欄から見たい切り口を選んで表示させる、というものでした。(現在UAはサービス終了しているため、右記から引用:https://blog.ja.dev/entry/blog/2023/04/20/ideas-and-tips-for-using-ga4-like-universal-analytics)

この記事を書くために久々にUAのレポート画面を見ましたが、実家のような安心感を覚えます。

Googleアナリティクス4(第4世代):2020年~2025年現在

2020年、UAの次世代としてGoogleアナリティクス4(GA4)がリリースされました。

当初はGA4の導入を様子見していたwebサイト管理者も多かったと思います。

しかし、2022年にGA4への移行がGoogleより正式にアナウンスされたことで、多くのwebサイト管理者がUAからGA4への移行対応に追われることになりました。(私もその一人です。今となっては良い経験ですが、当時はとても大変でした…)

そして、移行直後は「GA4使いにくい」「UAのほうがユーザーフレンドリーだった」などと私は感じていた(愚痴を言っていた)のですが、今となっては、UAに戻るのは無理だと感じます。

具体的には、UAではセッション単位での計測でしたが、GA4ではユーザー単位での計測に変わりました。

これにより、「同一ユーザーによる、セッションやデバイスをまたいだ閲覧」が計測できるようになり、UAで見られていたデータに加えて以下のようなデータも見られるようになりました。

- 1か月以内に初訪問→CVしたユーザー数を計測

- 特定のページを経由してCVしたユーザー数を計測

- スマホ→PCなどとデバイスをまたいだユーザーも、1,2のユーザー数計測にカウントされる

- 1~3について、アプリとwebサイトをまたいだ計測も可能(GA4はもともと「App+web」という名前で開発されており、その設計思想を引き継いでいます)

外出中などにスマホで検索→帰宅後にPCでじっくり確認して購入、といった消費者行動は10年以上前から普通に行われていたと思いますが、それをしっかり計測できるようになったのはGA4からなのです。

※日本ではプレイド社がKARTEというユーザー単位の計測ツールを2015年頃から出しており、かなり早い動きだったのではないかと思います。

第5世代は出るのか?:20xx年~

この記事を書いている現在、GoogleはGA4の次世代については何もアナウンスしていない状況です。

そこで、私なりに第5世代の予想をしますと、出るとしても2030年以降になるのではないか?と思います。理由は以下の通りです。

- GA4でユーザー単位の計測になったことで、10年前から現在までに行われている消費者行動に即した計測ができている

- この消費者行動は、デバイスの革新が起こらない限りは大きく変わらないと考えられる(PC、スマホに変わる第3のデバイス登場、音声でのブラウジングが主流になる、など)

昨今は生成AIによる社会への影響はとても大きいですが、生成AIは今のところデバイスに依存するソフトウェアです。生成AIによってweb検索がかなりしやすくなったという変化はありますが、消費者行動を変えるまでには至っていないと感じます。

以上、Googleアナリティクスの歴史から、消費者行動に応じたweb計測についてまとめてみました。本日もお疲れ様でした。

コメントを残す