webマーケティング界隈でみかける情報は、どうも表面的なテクニックが多い気がしています。技術や環境の変化が激しい分野なので、仕方ないのかもしれませんが…

例えば、以下のような記事や触れ込みをよく目にします。

- 思わず押してしまう申込ボタンのデザイン

- 高CVRが出せるページ構成の極意

- これからは○○の指標をみれば成果が出ます!

表面的なテクニックの紹介では「どうしてそうなるのか?」という仕組みの説明に乏しく、体系的な理解ができないために再現性が上がりません。テクニックを真似しても成果が出ることはまれですし、もし成果が出ても次につながらないのです。

そこで私は現在、webマーケティングの理論的な土台を探して「情報学」の分野を独学しています。上記のテクニックを含め、各種の施策を、ひとつの理論に当てはめて体系的に理解できないか?という試みです。

情報学の分野では古典となっている「私たちはどのように未知の情報を得るのか?」についてのモデルがありますので、ご紹介します。それをもとに、みなさんと一緒に、受け手に伝わるコミュニケーションを考えたいと思います。

情報学・図書館学とは

私はこの分野の専門家ではないので、あくまで私の理解する情報学・図書館学について軽く触れます。

情報学は図書館学ともいわれる分野であり、「人間はどのように情報を求め、選択し、利用しているのだろう?」という問いについて探究する学問です。

50年以上の歴史があり、もとは図書館司書やリサーチャーと呼ばれる情報探索の専門家の業務に応用されるものでしたが、現代ではwebやデータサイエンスとも密接にかかわり、より一般的な情報探索へとすそ野が広がっている分野です。

情報学・図書館学は、主に以下4つの領域を含んでいます。

- 情報行動の研究:人がどのように情報ニーズを認識し、情報を探し、評価し、使うかという一連の行動をモデル化

- ユーザー研究:図書館の利用者や情報システムの利用者が何を求めているのか、どのような障害を感じているのかを調査

- インターフェースとユーザビリティ(UI/UX):情報検索システムのデザインにおいて、ユーザーの認知的な負担を減らす工夫を重要視した研究

- 情報リテラシー教育:情報を「見つける」「評価する」「活用する」といった能力の育成を目指す

4つ目の情報リテラシー教育を除けば、情報学・図書館学が扱う領域はwebマーケティングにそのまま応用ができます。1~3つ目をwebマーケティング風に読み替えると、以下のようになります。

そもそもwebサイトの概念は、研究者が研究者が論文や情報を簡単に共有できるシステムとして考案されたもの(参考)です。そのため、情報学・図書館学をwebマーケティングに応用するのは、もとより自然な流れです。

おすすめ書籍として、私が今回の記事を書くにあたり参考としている書籍をご紹介します。どちらも絶版ですが、中古で入手するか、大きめの図書館には置かれていますのでぜひ手に取ってみてください。

- 『情報行動 システム志向から利用者志向へ』三輪眞木子著 勉誠出版 2012年

- 『情報検索のスキル:未知の問題をどう解くか』三輪眞木子著 中公新書 2003年

クールトーの情報探索プロセスモデル

クールトーという研究者が、高校3年生が課題のレポートを執筆するに至るまでのプロセスについて、観察とインタビューを組み合わせて一連の調査を実施しました(1994年)。

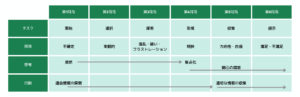

その調査結果は、以下の情報探索プロセス(ISP)モデルにまとめ上げられ、情報リテラシー教育の基本モデルとして利用されています。

このモデルでは、レポート作成にあたっての情報探索を6段階にわけています。そのうえで、以下のように、多くの情報探索初心者が経験する感情・思考・情報行動の変化を表しています。

💡 レポート作成を開始し、テーマ選択。具体的に検討していないので、割と楽観的な状態(第1段階~第2段階)

→どういった構成・結論にするのかを具体的に考えだすと、さまざまな検討事項が出てくることで混乱やフラストレーションが生まれる(第3段階)

→考えを深めると、レポートの軸が定まり、構成がまとまっていく(第4段階)

→レポートを仕上げるために必要な情報を収集し、書き上げていく(第5段階)

→レポートを提出し、内容や評価によって満足・不満足する(第6段階)

上記の「レポート作成」という目的を以下のように「商品・サービスの購入」に読み替えれば、webマーケティングにも応用できるのではないでしょうか?自身があまり知らない物事についての情報探索であるため、BtoC商材に当てはまりやすいと思います。

- はじめは、商品・サービスの購入検討にあたっての判断材料が何か漠然としている(第1段階~第2段階)

- 情報を得ていくと、購入検討の判断軸としてさまざまな要素があることに気づき、悩む※。考えを深めると、自分にとって重要なものが何かがわかってくる(第3段階~第4段階)

- 重要と思った要素についての情報を探索し、最終的に購入するかどうかを意思決定する(第5段階~第6段階)

※ユーザーは、自分が知らない商品・サービスであるほど第3段階での情報探索に苦労し、フラストレーションがたまります。

これらの段階ごとにユーザーをセグメント化して、セグメントごとに施策を打つのが効果的です。実務においては、以下の3つくらいの大まかな分け方でもよいかもしれません。(私は以下の分け方を使っています)

- 検討初期

- ユーザー行動:サイト訪問し、気になったコンテンツを手当たり次第に見る

- 施策例:サイト全体にどのような情報があるかを案内、おすすめ情報を先回りして提示

- 検討中期

- ユーザー行動:判断軸が明確になってきて、より具体的な情報を探る

- 施策例:商品・サービスの使用イメージがわかるコンテンツを提供、より詳細な機能・スペックについての説明

- 検討後期

- ユーザー行動:CV直前に、必要な情報を精査する

- 施策例:CV(購入、問い合わせ、資料請求など)の手続きをわかりやすく提示、CV後の体験や付帯サービスを説明

エリスとウィルソンの情報探索行動モデル

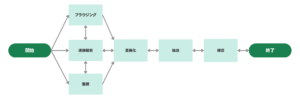

エリス、ウィルソンが研究者へのインタビュー調査を通じて、専門家の情報探索における情報行動パターンを抽出しました(1997年)。知識を持った企業担当者が検討するBtoB商材に当てはまりやすいモデルだと思います。

以下のモデルは、企業のエンジニアや経営者の情報探索行動にも共通することが明らかになっています。

専門家の情報行動パターンは以下の6つの要素から成り立っています。

- 連鎖探索:引用文献を追跡する

- ブラウジング:関心領域の主要な情報源に目を通す

- 監視:特定の情報源を定期的にチェックする

- 差異化:性格と質の違いに基づき情報源を選別する

- 抽出:情報源から有用な情報を系統的に抽出する

- 確認:得られた情報の正確さを確認する

「連鎖探索」「ブラウジング」「監視」の3つは情報収集の段階で、専門家はこれらを使い分けながら目的に応じた情報を得ます(図中の、縦の双方向矢印)。

めぼしい情報が集まると、「差異化」「抽出」「確認」をして情報を使える形に整え、自身の行動に反映したり他者に共有したりします。先の情報収集の段階を含め、これらの段階は行き来することもあります(図中の、横の双方向矢印)。

このモデルをwebマーケティングに応用すると、例えば以下のように考えられます。

- webサイトの主要なページを中心に、適切に「連鎖探索」してもらえるように導線を設置

- 「ブラウジング」してもらうためのグローバルメニュー、「監視」してもらうための仕組み(SNS、メルマガなど)を必要に応じて設置

- 「差異化」「抽出」「確認」をサポートするコンテンツ設計(効果的にファクトを提示、比較コンテンツの設置など)

以上、情報探索のモデルを理論的背景として、webマーケティングを体系的に理解する試みでした。さまざまな施策を関連付けて整理できると、何をどこまでするべきかのヒントになりそうですね。お疲れ様でした。

コメントを残す